😟「我能不能看另一半手機 Dcard?」

你有沒有這種感覺——明明在一起很久了,對方最近卻常常把手機帶進廁所,訊息秒回、螢幕一關就是鎖,甚至連 Dcard 也多了一層密碼保護? 很多人在感情裡都會遇到這樣的情況,不一定是對方真的做錯什麼,但這種「好像有事在瞞著我」的感覺,真的會讓人心裡很不安。

尤其是現在越來越多人用 Dcard 來發文吐苦水、匿名曖昧、甚至偷偷認識新對象… 你可能也會開始想問:「能不能查一下女友/男友手機裡 Dcard 記錄?到底是不是我多想了?」 別急,這篇文章就會一步一步教你怎麼看另一半手機 Dcard!

Dcard 是什麼?為什麼大家都偷偷滑?

Dcard 是台灣年輕人幾乎人手一個的社群平台,從大學生、上班族到研究生都在用,不論是匿名發問感情煩惱、找人聊天,還是偷偷寫下內心小劇場,Dcard 上面應有盡有。而这个平台最大特色就是匿名,用戶可以不露身份地發文、留言,讓許多人在上面講得比在現實生活中還坦白。

也因為這樣,Dcard 成了不少人「抒發情緒」甚至是「釋放秘密」的地方。像是:

- 有人在感情出問題時上來發文尋求建議

- 有人無聊時匿名找人聊天打發時間

- 有人則會把曖昧對象的故事偷偷寫下來

- 甚至還有「約會、交友、成人話題」等隱密版區

久了之後,滑 Dcard 成了很多人每天的習慣,但也慢慢讓另一半感到好奇、甚至不安,所以,如果你也曾經好奇另一半的 Dcard 動態,但男友不給看手機 Dcard 就有一定代表著不忠心嗎?

女/男友不給看手機 Dcard 就代表不忠嗎?

正如上文所言許多人拿 Dcard 來當做自己的小天地,裡面會隱藏著許多小秘密,那女友/男友不給看手機 Dcard 就一定是不忠嗎?

不是的,以下為你列舉幾種可能的原因,供你決定在看另外一半手機 Dcard 前參考。

- 覺得 Dcard 是個人的小天地:有些人會把 Dcard 當日記或抒發平台,不代表有鬼,但可能不想被看穿真實情緒。

- 可能正在觀察或偷偷留言:例如關注某些話題、討論、甚至留言參與某些有爭議的主題。

- 可能真的有心動對象/曖昧對象:如果在 Dcard 跟人互動頻繁,或在某些板塊匿名回應過私密話題,有可能發展出情感投射或曖昧互動。

男/女友不給看手機 Dcard 的解決辦法

如果你心裡總是毛毛的,覺得對方在手機裡偷偷滑 Dcard 又不讓你看,以下幾個方法可以幫你判斷 Dcard 手機動態,有沒有什麼異常。

1透過手機全面監管工具

如果你在再三思考下想要看另一半手機 Dcard 的話,我們會推薦你將 KidsGuard Pro 安裝到對方的手機中,這款工具本身是用來當做家長監控 App,安裝後就能在遠端看到手機內的社交平台的聊天記錄以及手機內的各種資料以及使用情況,並且在監控手機查看時不會彈出任何通知,也不會影響到手機的使用。

以下是看另對方手機 Dcard 的四個步驟

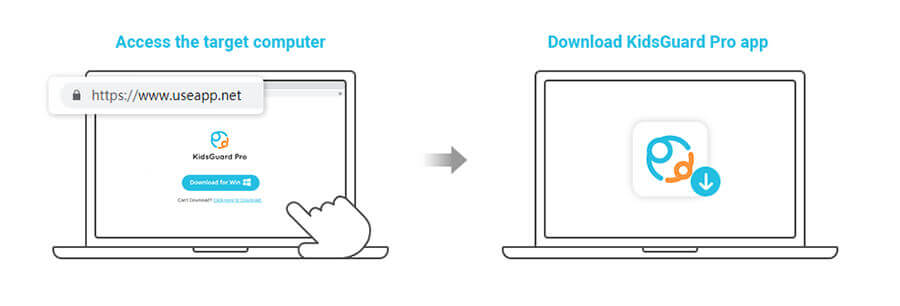

步驟1:到 KidsGuard Pro 網站訂閱合適的方案

步驟2:根據指示將 KidsGuard Pro 安裝到手機上

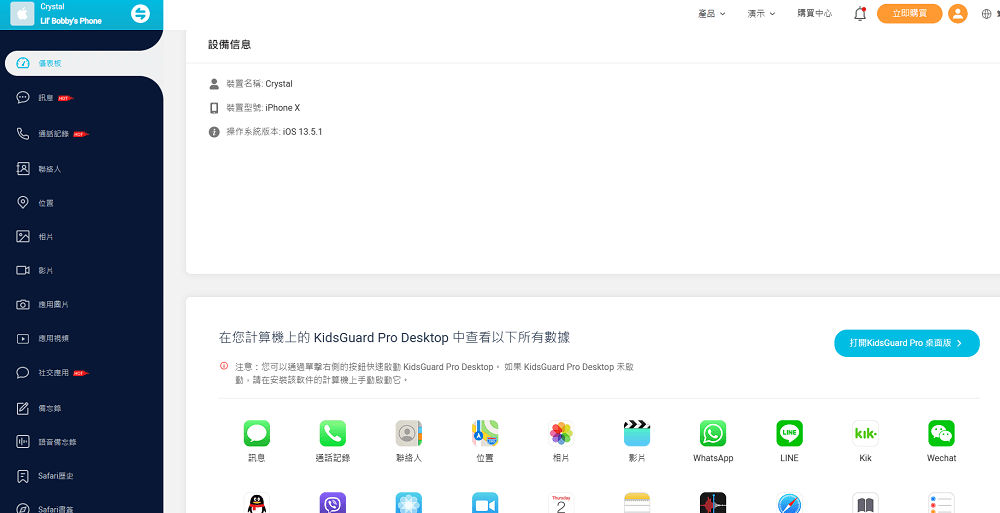

步驟3:當軟體成功識別裝置後,你就可以在列表中看到裝置名稱、序號和系統版本,點擊該裝置以開始掃描資料。

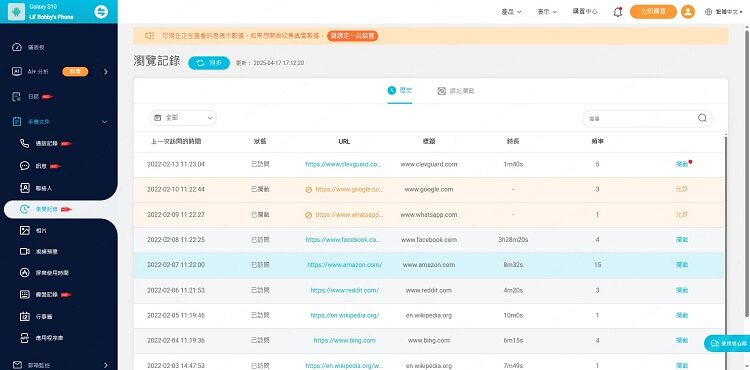

步驟4:安裝完成後,你可以在操控中心看到對方手機的使用情況,包括 Dcard 的使用時長、頻率,並且 KidsGuard Pro 會定時進行截圖儲存,你也可以在此處看到。

如果對方使用的是 Web 版的 Dcard,你還可看到他訪問的具體網址,以及具體的資訊,這樣也無需擔心女友/男友不給看手機 Dcard 了。

2看推播通知與系統提示

如果哪有不給看手機 Dcard 的話,你可以留意手機的通知列,有沒有來自 Dcard 的互動訊息,例如誰回覆了誰、誰發文被按愛心。部分人會刻意把 Dcard 通知關掉,或用系統「隱藏通知內容」,這也可能是想刻意掩蓋一些互動記錄。

3查 Dcard 使用紀錄(App 使用時間/瀏覽紀錄)

除了以上的兩種方法外,你還可以透過手機的內建功能來觀察對方的 Dcard 使用狀況。

iPhone

打開 iPhone 的「設定」>「螢幕使用時間」>「查看所有 App 與網站活動」,就可以看到每天使用哪些 App、使用時間有多久。

Android

Android 手機可以打開「數位健康與家長監護」,或是查看 Google Chrome 的瀏覽紀錄。如果對方是用網頁版 Dcard,一樣可以從這裡看到最近有沒有開啟過 Dcard 網頁。

💖結語

當你懷疑另一半在手機上有秘密而想去看另一半手機 Dcard,其實背後真正值得關注的,是「彼此之間是否還有信任」這件事。如果女友/男友不給看手機 Dcard 並不代表著對方的不忠,Dcard 雖然是匿名平台,但手機的使用紀錄、帳號動態、甚至對話中的矛盾,往往會透露出一些蛛絲馬跡。

這篇教學的用意並不是教大家偷看或監控對方的手機,而是希望你能更清楚自己目前的感情關係狀態。如果你需要透過這些方法才能安心,你可以把這些資訊當作輔助,但最終還是應該用對話去釐清、用理解去靠近彼此。希望這篇文章能幫你釐清疑惑,也勇敢做出對自己有利的選擇。